企業経営において「なぜうまくいかないのか」という問いに対する答えを見つけることは、持続的な成長に欠かせません。制約理論(Theory of Constraints: TOC)は、組織が抱える根本的な問題を特定し、体系的に解決するための強力なフレームワークです。

本記事では、制約理論の基礎的なツールであるUDE(Undesirable Effects:困り事)分析と**現状ツリー(Current Reality Tree)**の活用方法を、中小企業での実践例を交えながら詳しく解説します。

§ 制約理論(TOC)とは何か?

制約理論は、イスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラット博士によって開発された経営理論です。組織は常に一つの制約(ボトルネック)によってその成果が決まるという考え方に基づいています。

§ TOCの基本原則

- システムの成果は最も弱い部分(制約)によって決まる

- 制約を特定し、その制約に焦点を当てる

- 制約以外の部分を最適化しても全体の改善にはならない

§ TOCの5つのフォーカシング・ステップ

制約理論では、継続的改善のための体系的なアプローチとして「5つのフォーカシング・ステップ」を提供しています:

- 制約を特定する:システムの成果を制限している要因を見つける

- 制約を活用する:制約の能力を最大限に活用する

- 他のすべてを制約に従属させる:制約以外の部分は制約に合わせて調整する

- 制約を強化する:制約の能力を向上させる

- 最初のステップに戻る:新しい制約が現れた場合は最初から繰り返す

この体系的なアプローチを支援するツールとして、思考プロセス(Thinking Process)があり、その中核がUDE分析と現状ツリーです。

§ UDE(困り事)分析:問題の洗い出しから始める

UDE分析は、組織が直面している「困り事」を包括的に洗い出すプロセスです。これはTOCの思考プロセスにおける出発点となる重要なステップで、現状ツリー構築の基礎となります。

TOCにおけるUDEは単なる問題のリストではなく、システム全体の制約を見つけるための手がかりとして機能します。

§ UDEの特徴

- 現在進行形の問題:過去の問題ではなく、現在も続いている課題

- 測定可能性:可能な限り数値化できる問題

- 影響範囲の明確性:どの部門や業務に影響を与えているかが明確

§ 製造業におけるUDEの例

製造業において一般的に見られるUDEには以下のようなものがあります:

- 納期遅延が月に3件以上発生している

- 設備稼働率が目標の85%を下回っている

- 品質不良率が2%を超えている

- 残業時間が月40時間を上回る部署がある

- 在庫回転率が業界平均を下回っている

§ 小売業におけるUDEの例

小売業では以下のような課題が頻繁に観察されます:

- 客単価が前年同期比で5%以上低下している

- 商品の欠品率が2%を超えている

- スタッフの離職率が年20%を上回っている

- レジ待ち時間が5分を超えることがある

- 売れ筋商品の予測精度が70%を下回っている

§ サービス業におけるUDEの例

サービス業特有の課題としては:

- 顧客満足度スコアが目標値を下回っている

- サービス提供時間が想定より30%長くかかっている

- 顧客からのクレーム件数が月10件を超えている

- スタッフの生産性が目標を20%下回っている

- リピート率が50%を下回っている

§ 効果的なUDE収集の手法

§ 1. 全社的なブレインストーミング

各部門から代表者を集めて困り事を洗い出します。この際、以下の点に注意が必要です:

- 批判を避ける:初期段階では量を重視し、質の評価は後で行う

- 具体性を重視:「売上が悪い」ではなく「売上が前年比10%減少」

- 現状に焦点:将来の不安ではなく現在の問題に集中

§ 2. データ分析による客観的特定

業務データを分析することで、感覚的には気づかなかった問題を発見できます:

- 売上データの時系列分析

- 顧客行動データの変化

- 業務効率指標の推移

- 品質管理データの分析

§ 3. 顧客・従業員アンケート

外部(顧客)と内部(従業員)の両方からフィードバックを収集:

- 顧客満足度調査

- 従業員満足度調査

- 業務改善提案の収集

- 日常業務での困り事ヒアリング

§ 現状ツリー:UDEの因果関係を明らかにする

UDEを特定した後は、現状ツリー(Current Reality Tree)を使って、これらの問題間の因果関係を論理的に視覚化し、システムの制約となっている根本原因を特定します。

現状ツリーは、TOCの思考プロセス(Thinking Process)の中核ツールであり、組織の現実を論理的に構造化することで、5つのフォーカシング・ステップの第1ステップ「制約を特定する」を支援します。

§ 現状ツリーの構造

現状ツリーは以下の要素で構成されます:

- UDE(困り事):樹の上部に配置される問題

- 中間要因:UDEを引き起こす要因

- 根本原因:樹の最下部にある真の原因

§ 現状ツリー作成の手順

§ ステップ1:UDEの整理と優先順位付け

収集したUDEを以下の基準で評価します:

- 影響度:業績への影響の大きさ

- 緊急度:対応の急務性

- 解決可能性:自社のリソースで解決可能か

§ ステップ2:因果関係の論理的構築

TOCの現状ツリーでは、厳密な論理構造を使って因果関係を構築します。各エンティティ(要素)間は以下の論理で結ばれます:

- IF-THEN論理:「もし〜なら、そのとき〜が起こる」

- 必要条件:「〜がなければ、〜は起こらない」

- 十分条件:「〜があれば、〜が起こる」

例:納期遅延の論理構造分析

[UDE] 納期遅延が頻繁に発生する

↑ (IF-THEN)

[中間要因] 生産計画通りに作業が進まない

↑ (AND論理 - 両方必要)

[要因1] 段取り変更に予想以上の時間がかかる + [要因2] 作業者のスキルにばらつきがある

↑ ↑

[根本原因1] 標準作業手順書が不備 [根本原因2] 教育訓練システムが不十分

この構造では、「標準作業手順書が不備」AND「教育訓練システムが不十分」の両方が存在するから、納期遅延が発生するという論理になります。

§ ステップ3:論理の検証

TOCでは以下の論理チェックを行います:

- 妥当性:「AならばB」の関係が論理的に成り立つか?

- 完全性:Bを引き起こすのにAだけで十分か?他に必要な条件はないか?

- 明確性:各エンティティは明確で曖昧さがないか?

§ 現状ツリーの検証

作成したツリーが正確かどうかを以下の方法で検証します:

- 論理の妥当性:因果関係が論理的に成り立っているか

- 完全性:重要な要因が漏れていないか

- 現実性:実際の現象と合致しているか

§ 実践での注意点とよくある落とし穴

§ 1. 症状と原因の混同

多くの組織では、症状を原因と誤認することがあります。例えば:

- 症状:売上の減少

- 原因:顧客ニーズの変化に対応できていない

§ 2. 複数原因の見落とし

一つのUDEには通常複数の要因が関係しています。単一の原因に焦点を当てすぎないよう注意が必要です。

§ 3. データの不足

感覚や経験だけでなく、客観的なデータに基づいた分析が重要です。データが不足している場合は、まずデータ収集の仕組みを整備することから始めましょう。

§ 中小企業での実践におけるポイント

§ リソースの制約を考慮した優先順位付け

中小企業では人的・財政的リソースが限られているため、最も影響の大きい問題から取り組むことが重要です。

§ 段階的な実施

全ての問題を一度に解決しようとせず、段階的にアプローチします:

- 短期的な改善:すぐに実施できる改善施策

- 中期的な改善:数ヶ月かけて実施する構造的な改善

- 長期的な改善:根本的なシステム変更を伴う改善

§ 従業員の巻き込み

現場で働く従業員が最も現実的な問題を理解しています。トップダウンだけでなく、ボトムアップのアプローチも重要です。

§ AI技術を活用したUDE分析・現状ツリー作成の革新

従来のUDE分析と現状ツリー作成は、多くの人数が一箇所に集まって行うワークショップ形式が一般的でした。しかし、勤務地が異なる、テレワーク中心、大人数での実施が必要といった現代的な課題により、従来手法では限界がありました。

§ 企業統合分析システムによる革新的アプローチ

Data InsightのCopilot経営支援では、これらの課題を解決する企業統合分析システムを提供しています。このシステムは、TOCのUDE分析と現状ツリー作成を、最新のAI技術を活用して効率的に実現します。

§ 従来手法の限界を突破

従来の課題

- 参加人数が3-5人程度に制限される

- 全員が同じ場所に集まる必要がある

- 手動での統合作業に数週間から数ヶ月が必要

- 限られた参加者による分析の偏り

AI統合分析の革新

- 数十人規模まで同時分析が可能

- リモート参加でも品質を保持

- 数分で複雑な統合分析が完了

- 全部門・全階層の視点を統合

§ AIヒヤリングによる効率的なデータ収集

AIヒヤリングシステムを活用することで、以下のような効率的なプロセスでUDEを収集できます:

- 対話型データ収集:自然な対話形式で各部署の課題を深掘り

- 部署別カスタマイズ:経営層、現場管理、営業・開発など職位に応じたヒヤリング設計

- 短時間での実施:1人あたり5-10分程度の効率的な収集

- リアルタイム調整:ヒヤリング中の質問動的調整

§ LangGraphによる高度な現状ツリー構築

収集したUDEデータは、最新のLangGraph技術を活用して自動的に現状ツリーに構築されます:

- 自然言語処理:複雑な課題表現を構造化

- 関係性抽出:部門横断の影響を分析

- 論理構造検証:TOCの論理要件に沿った因果関係の構築

- 重要度評価:解決の優先順位を自動算出

§ ナレッジグラフによる可視化

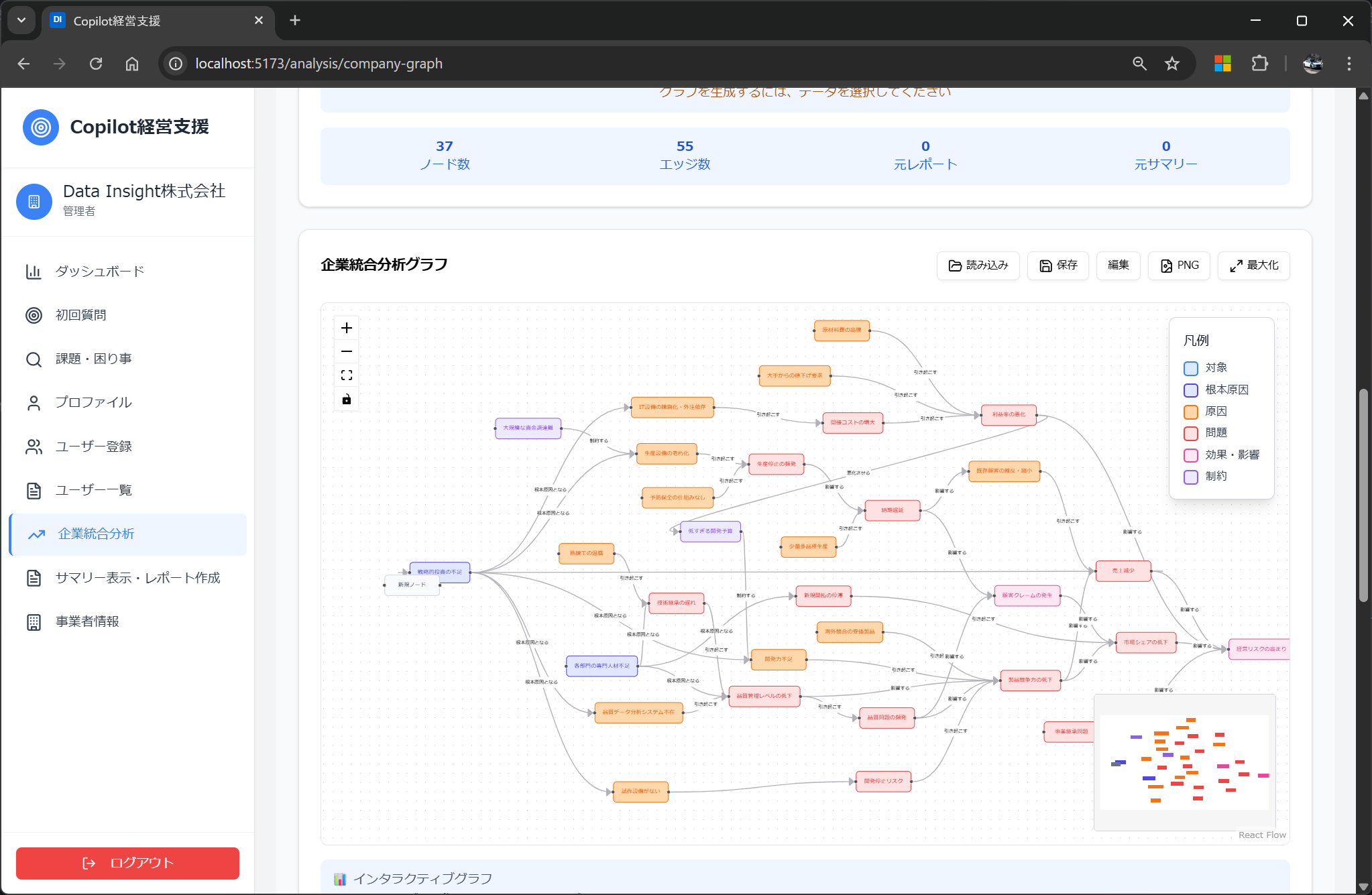

構築された現状ツリーは、インタラクティブなナレッジグラフとして可視化されます:

上記の図は、実際の企業統合分析システムで生成されたナレッジグラフの例です。この可視化により以下の特徴を実現しています:

- 37ノード・55エッジ規模の複雑な分析も数分で完了

- 制約要因(紫色)から根本原因(青色)まで階層的に整理

- 負のスパイラル構造の明確な可視化

- 改善可能性の評価と優先順位付き改善提案

図中では、色分けされたノードが異なる問題レベルを表しており:

- 紫色:制約要因(戦略的投資の不足、人材育成・定着戦略の欠如)

- 青色:根本原因(長期的経営戦略の欠如、設備老朽化)

- オレンジ色:直接原因(原材料費高騰、技術継承問題)

- 赤色:表面的問題(事業継承問題、競合他社台頭)

- ピンク色:影響(市場シェア低下、売上減少)

このアプローチにより、従来は困難だった大規模組織でのTOC実践が現実的になり、より包括的で精度の高い問題解決が可能になります。

§ まとめ:継続的改善への第一歩

制約理論のUDE分析と現状ツリーは、組織の問題を体系的に特定し、根本原因を明らかにするための強力なツールです。重要なのは:

- 現状の客観的な把握:感覚ではなくデータに基づく問題特定

- 体系的なアプローチ:場当たり的ではない論理的な分析

- 継続的な実践:一度の分析で終わらない継続的な改善活動

これらの手法を実践することで、組織は持続的な成長と競争力の向上を実現できます。

§ 関連記事

制約理論と組み合わせて活用できる戦略分析手法について、以下の記事もご参照ください:

- SWOT分析の実践的活用法:中小企業の戦略立案を成功に導く4つのステップ - TOC分析と相互補完するSWOT分析の実践的な活用方法を詳しく解説しています。

問題解決を体系的に進めたい経営者の方へ

Data Insightでは、制約理論をはじめとする問題解決手法を、AI技術と組み合わせた独自のアプローチで支援しています。AIヒヤリングシステムを活用した対話型の問題発見から、企業統合分析システムによるナレッジグラフ可視化まで、お客様の課題解決を包括的にサポートします。

まずは無料相談で、あなたの組織が抱える課題について、専門家と一緒に整理してみませんか?